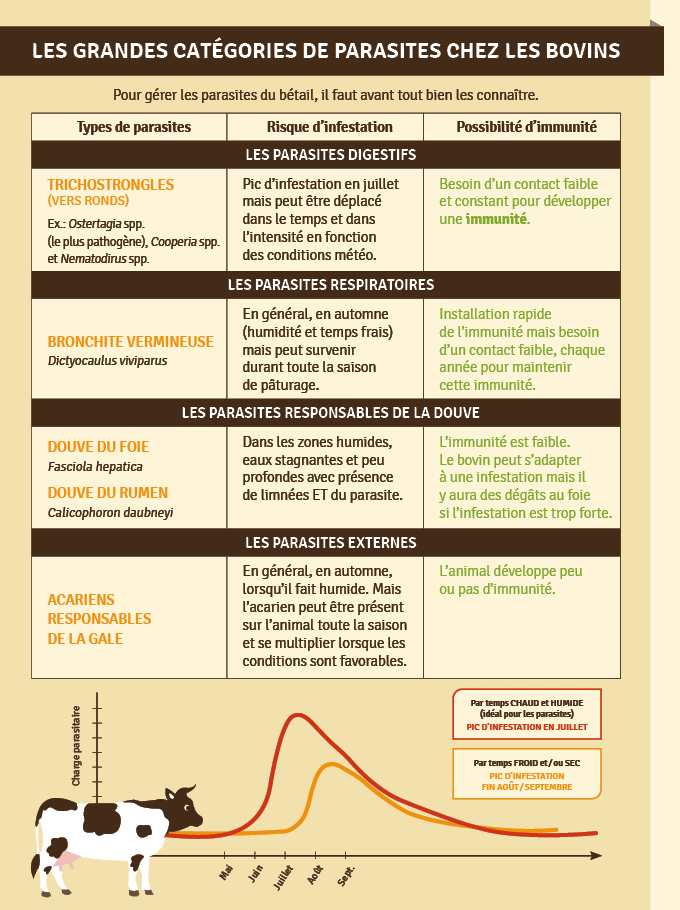

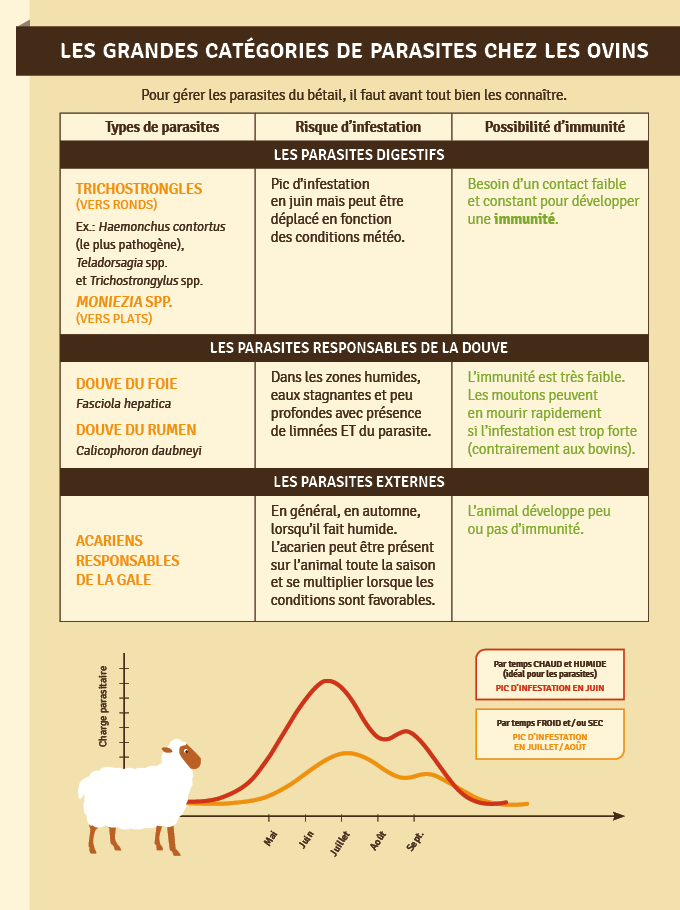

Les principes généraux

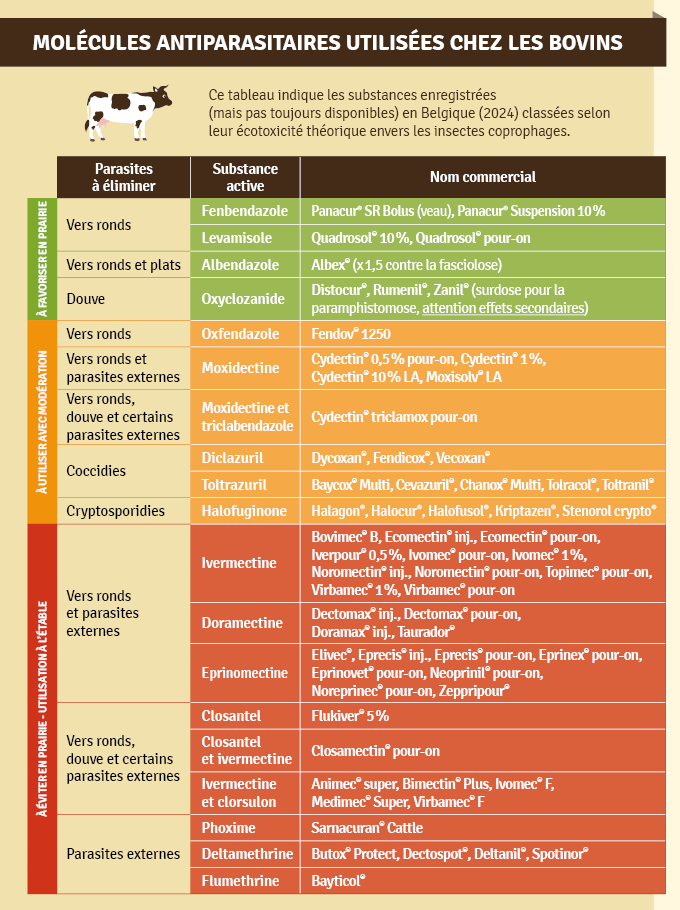

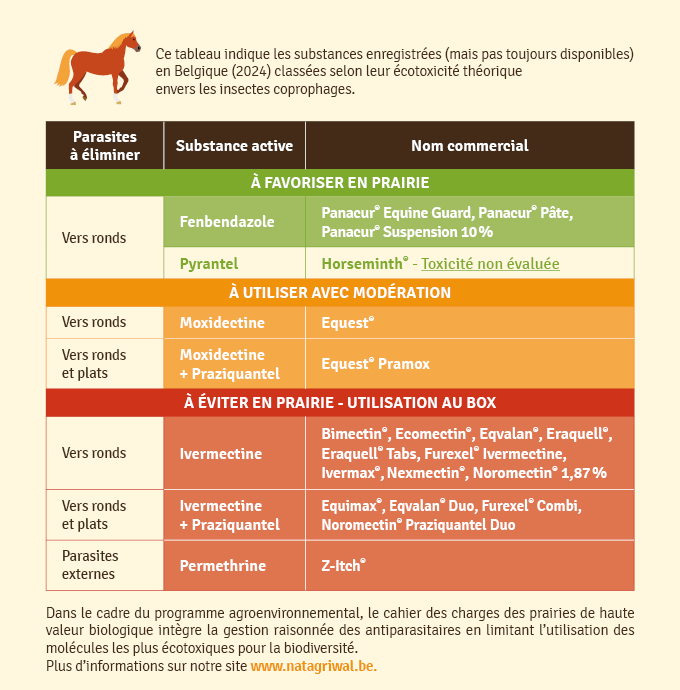

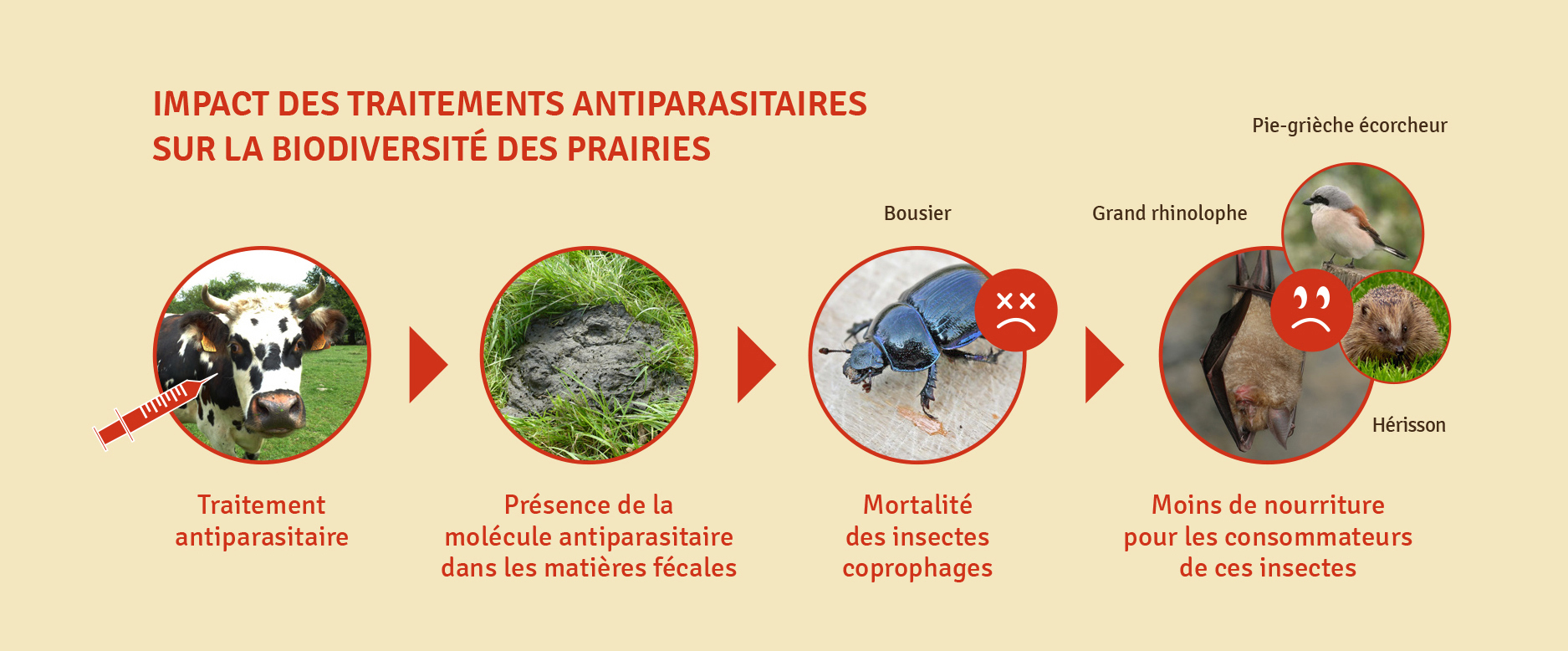

La plupart des substances antiparasitaires utilisées dans le bétail sont néfastes pour la biodiversité. En général, les résidus de ces antiparasitaires se retrouvent dans les matières fécales. Ils sont toxiques pour les insectes et leurs prédateurs (oiseaux et chauve-souris) dont les effectifs diminuent par manque de nourriture. Des prescriptions sur les antiparasitaires sont à présent intégrées dans le cahier des charges de certaines MAEC, comme les prairies de haute valeur biologique (MC4). Par ailleurs, la gestion des antiparasitaires est une thématique complexe où se croisent des enjeux économiques, écologiques et sanitaires.

Il est possible de traiter moins et/ou mieux son troupeau en se basant sur des analyses diagnostiques de routine et en gérant différemment ses prairies pour réduire la charge parasitaire au minimum. C’est un travail qui est nécessaire et doit se faire en collaboration avec son vétérinaire d’exploitation. Certain·e·s éleveur·euse·s ont changé radicalement de pratiques : arrêt des traitements systématiques, traitements au cas par cas, traitements uniquement sur base d’analyses, arrêt de traitements « longue action », etc. Cette gestion raisonnée permet à la fois de préserver la biodiversité, de faire des économies de traitements tout en augmentant l’immunité du troupeau ! Une opération « win-win » pour l’environnement et les éleveur·euse·s.

Résidus d’antiparasitaires

Certaines substances antiparasitaires ont un impact négatif sur la biodiversité. Elles sont toxiques pour les insectes coprophages qui jouent un rôle essentiel dans l’écologie des prairies.

Une étude menée en 2019 au CTA de Strée a permis de montrer la dynamique des résidus des antiparasitaires les plus fréquemment utilisés dans les matières fécales de jeunes bovins.